1908년 3월24일 샌프란시스 콜은 '더 좋은 것을 모르는 꼬마 바보("Little Fool; Don't Know any Better)'라는 기사에서 "스티븐스는 고통스러운 치료를 받는 동안에도 저격(狙擊) 사건에 대한 이야기를 들려주었다"고 보도했다.

흥미로운 것은 장인환의사의 오발(誤發)로 어깨에 총을 맞은 전명운의사와 스티븐스가 병원에서 맞닥뜨린 장면을 소개한 것이다.

"스티븐스 주위는 병원으로 몰려온 많은 사람들이 있었다. 갑자기 사람들이 양옆으로 갈라섰다. 스티븐스 암살을 기도한 전명운(원문엔 장인환으로 오기)이 간호사의 부축을 받으면서 들어왔기때문이다. 전명운과 스티븐스는 침묵속에 서로를 응시(凝視)했다. 모두 숨을 죽이고 두 사람을 지켜보았다. 스티븐스는 그 불행한 조선인을 아래위로 훑어보았다. 전명운은 조금도 위축되지 않고, 자신이 암살하려고 했던 희생자가 짓는 경멸의 미소에 대응했다. 마침내 전명운이 침묵을 깨뜨리고 도전적으로 입을 열었다. '당신은 조선인들을 모두 학살되기를 원하고 있어. 당신은 더러운 일본의 앞잡이일뿐이야. 당신이 일본의 앞잡이라서 총을 맞은거야...' 간호사들이 그를 수술대 위에 눕혀 더 이상 말을 못하게 막자 스티븐스는 느릿한 말투로 '불쌍한 꼬마야. 나는 지난 3년간 네 조국을 위해서 일했어. 너는 어리석은 바보이고, 뭐가 더 좋은건지 알지 못해. 너같은 바보들이 어떤 행동을 했는지 깨닫게 될 날이 올거야.”

샌프란시스코 콜에 따르면 당초 전명운의사는 사망할 가능성이 높지만 스티븐스는 회복될 가능성이 있었던 것으로 알려졌다. 그러나 스티븐스는 세인트 프랜시스 병원(St. Francis Hospital)으로 이송된 다음날인 25일 총탄 제거 수술을 받던 중 급속히 상태가 악화돼 불귀(不歸)의 객이 되고 말았다. 스티븐스의 사망 소식을 병상에서 접한 전명운 의사는 눈물을 흘리며 기뻐했다는 후문이다.

한편 뉴욕타임스는 1908년 3월27일 3면에 '스티븐스 사망 일본 애도'라는 제목으로 이토 히로부미가 4월2일 도쿄에서 한국으로 출발한다는 소식을 전했다. "이토 백작이 토마스 오브라이언 일본주재 미국대사와 장시간 대화후 "스티븐스의 죽음은 국가적 재앙이다. 충성스런 친구이자 일본과 미국의 공복인 그의 죽음을 양국 국민들이 애통해 하고 있다. 한국 국민들을 착취(搾取)와 부패(腐敗)로부터 보호하기 위한 정책을 위해 한국에 갈 것"이라고 밝혔다."

스티븐스 암살은 결과적으로 이토의 적극적인 개입과 이듬해 10월 안중근의사가 만주 하얼빈에서 결행한 '세기의 저격'으로 이어진 셈이다.

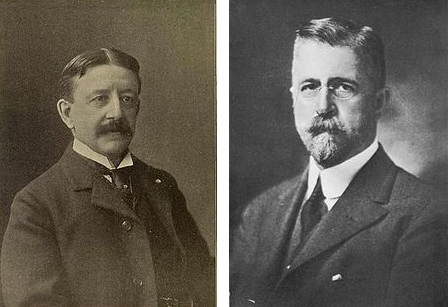

Durham Stevens www.en.wikipedia.org

또한 두 의사의 의거는 미국민들로 하여금 한반도에 대한 일본의 압정(壓政)을 본격 조명하게 한 계기가 되었다. 같은 날짜 샌프란시스코 콜의 '일본의 서울 침략(Aggression of Japan in Korea)' 기사가 좋은 예이다.

"지난 3년간 일본은 한국의 외교 정책에 영향을 미치고 일본의 은행가는 재정을 책임지기 위해서 한국에 파견되었다. 또한 판사 14명을 재판을 관리하고 집행하게 하도록 파견했다.

과거 국민들이 싸우는 법을 잊어버릴 정도로 평화로운 시절을 보냈던 한국은 큰 혼란에 휩싸였다. 전보, 전화, 편지를 소유한 일본은 엄격한 검열제도를 유지했기때문에 은자(隱者)의 나라 한국에서 폭동과 전투, 대규모의 학살 등이 매일같이 발생하였지만, 바깥세상에서는 그런 사건들에 대해서 거의 듣지 못하고 있었다. 침략군들이 농민들을 착취하고 강탈자들은 대한제국 정부의 도움을 받아 토지의 정당한 소유자들을 내몰았다. 한국 국민의 이권은 모든 방식으로 박탈당했다."

스티븐스의 대척점에 섰던 호머 헐버트(Homer B. Hurlburt 1863-1959)의 존재도 부각되었다. 샌프란시스코 콜은 "스티븐스가 일본인 독재자 가운데 하나가 된 이래로 미국 선교사이자 교육가 호머 헐버트는 줄곧 스티븐스와 적대관계를 유지하고 일본의 침략에 용감하게 대항하고 있다. 스티븐스는 헐버트를 몹시 싫어했다. 하지만 헐버트는 조선인의 신뢰를 받고 있는 유일한 미국인이다"라고 소개했다.

헐버트는 논평인 '코리아 리뷰'와 '코리아 견문록(The Passing of Korea)'의 편집자였다. 서울에서 출판된 그의 매체는 사실상 유일한 한국의 옹호자(擁護者)였다.

1908년 5월16일 뉴욕타임스는 헐버트가 기고한 장문의 글을 실어 눈길을 끌었다. 한반도 상황을 곡해(曲解)한 조지 래드(George Trumbull Ladd) 교수의 주장을 반박하는 기고문이었다. 헐버트는 "최근 비극적 죽음을 당한 스티븐스씨가 미국에 온 것에 대한 얘기는 잘못됐다. 그 누구도 일본이 아시아에서 저지르는 방법을 연구할 기회가 없다. 일본은 소수의 무역업자들을 중국 광동에 보내 전쟁의 이유로 삼고 마찬가지 방법을 한국에서도 실행했다. 왕위를 찬탈할 기회를 삼았다. 이토가 한국을 병합할 의향이 없다고 말한게 사실일까. 일본은 최소한 4번의 약속을 번번히 위반했다...스티븐스의 죽음은 무척 유감이지만 한국인들의 입장에서는 방치할 수 없는 것이었다. 나는 지난해 11월 한달 서부 해안에서 보냈는데 만나는 한국인들에게 물리력에 의존하지 말 것을 충고했다. 많은 한국인들이 귀국해 일본과 싸우는게 좋을지 조언을 구했다. 그들에게 지금은 미국에서 공부하고 훗날을 도모해야 한다고 말해주었다. 난 스티븐스가 미국에 돌아온 진짜 이유를 알지 못하지만 일본이 한국에서 저지른 잔혹한 일들을 알고 있다. 스티븐스에게 이토 백작이 이러한 일들에 귀를 기울이면 일본정부에 반하는 언론활동을 중단할 수 있다고 말했지만 거부됐다. 내가 알고 있는 일본의 악행과 잔혹함을 조금이라도 얘기한다면 미국인들은 피가 끓어 분노할 것이다. 일본은 자신을 위해 일해줄 힘센 사람들을 갖고 있지만 사실들을 언제까지 감출 수는 없을 것이다.(Japan has come powerful men working for her but the facts cannot permanently be concealed.)..난 내가 말한 증거들을 누구 앞에서도 공개할 준비가 돼 있다."

Homer Hulbert www.en.wikipedia.org

일본이 한반도 합병의 걸림돌로 간주한 또 다른 세력은 기독교 선교사들이었다. 선교사들은 조선인들에게 용기를 보이라고 자극하며 여러 차례 일본의 계획을 방해했다. 그들은 헐버트의 한국 캠페인을 도와주었고, 일본은 줄기차게 그것을 억압했다.

샌프란시스코 콜은 헐버트와 기독교선교사들이 전 세계에 탄원할 목적으로 헤이그 만국 평화 회의에 밀사(密使)들을 파견하는데 기여한 사실도 언급했다.

“밀사들은 탄원서를 가지고 헤이그 평화회의에 도착했고 전 세계가 그 사실을 알게 되었다. 일본의 후원을 받는 조심성 많은 스티븐스가 눈치 못챘다는 것은 놀라운 일이다. 한국인 밀사들이 헤이그 평화회의에 참석하는 계획은 성공하였다. 스티븐스는 방심했고 헐버트는 세계가 한국의 상황에 관심을 갖게 만들었다. 하지만 세계는 한국의 문제들을 곧 잊어버렸다. 그리고 마침내 스티븐스를 겨눈 총성이 다시 전 세계의 관심을 끌게 되었다."

두 의사의 재판이 시작된 것은 3월28일이었다. 샌프란시스코 콜은 4월11일 "한국인 장인환이 3월 23일 페리 선착장에서 더램 화이트 스티븐스를 저격 살해한 혐의로 보석금 없이 콘랜(Conlan) 판사 주재로 재판을 받았다. 장인환의 동료이자 총상을 입은 전명운은 병원에서 치료를 마치고 샌프란시스코 교도소로 이송됐다"고 보도했다.

일본은 두 사람이 법정 최고형을 받도록 안간힘을 쓴 것으로 보인다. 장인환의사의 변호사 존 바레트(John J. Barrett)가 예심 진행 과정에서 적극적인 역할을 하지 않았고 사무엘 나이트(Samuel Knight) 변호사는 기소 과정에서 일본을 지원하도록 고용되었다는 보도가 있기때문이다.

스티븐스 암살(暗殺)이 알려진 후 미주는 물론 멕시코, 연해주, 만주, 중국 등지에서 재판을 위한 한인들의 성금이 답지했고 통역을 돕는 등의 노력을 기울였다. 이 과정에서 이승만도 주요한 통역으로 추천됐으나 그는 "기독교인으로서 살인자를 변호할 수 없다"고 거절하고 돌아가는 일이 있었다.

이승만의 이같은 행동은 많은 한인들을 실망시켰고 그가 벌이는 독립운동의 진정성을 의심하게 하는 빌미가 되었다.

장인환의사의 첫 재판엔 한국인과 일본인들로 가득찼다. 이날 출석한 증인은 현장에 있었던 목격자 윌리엄 반 보스(William Van Voss)를 비롯, 린든 크레인(Lyndon D. Crane) 헨리 섹스톤(Henry A. Sexton), 루돌프 스프레클스(Rudolph Spreckels)와 경찰관인 번스(Burns), 맥그래스(McGrath), 오웬스(Owens) 등이 나왔다.

장인환의사의 변호사 네이단 코글랜(Nathan Coughlan)은 피고가 개인적인 범죄가 아니라 애국적인 광기에 의한 것이라고 관대한 처분을 호소했다. 판결은 그 해 12월이었는데, 두 의사는 애국심을 토로해 법관들까지도 감탄하게 한 것으로 알려졌다.

결국 전명운의사는 공모 증거가 없다는 이유로 무죄석방되었고 장인환의사는 2급살인죄로 25년형이 선고됐다. 장인환의사에게 사형을 언도케 하려던 일본의 노력이 수포(水泡)로 돌아간 것이다. 장인환의사는 미주한인들의 지원과 모범적인 수형생활로 1919년 가석방되었다.

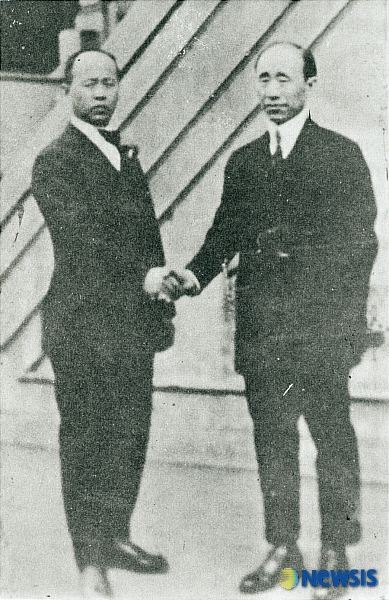

장인환 전명운의사는 1903년 도산 안창호가 샌프란시스코에서 한인노동자 18명을 모아 설립한 공립협회에 각각 가입해 어려운 생계속에서도 돈을 모아 독립운동 자금으로 헌납하는 등 애국애족 활동에 힘썼다.

장인환의사는 1875년 3월30일 평양 출신으로 1905년 2월에 하와이로 이민 왔다가 이듬해 8월 미 본토로 이주해 철도공사장, 알라스카 어장 등에서 노동을 했다. 전명운의사는 1880년 5월 서울 태생으로 역시 1905년 하와이로 이민와 1906년 5월에 본토로 이주해 공립협회 회원으로 활동했다.

11년의 복역을 마친 장인환의사는 1927년에는 귀국해 고향에서 조만식 선생의 주례로 가정을 이루고 평북 선천에 고아원을 설립하기도 했다. 일제의 학정 밑에서는 살수 없다며 다시 미국으로 돌아왔지만 우울증을 극복하지 못하고 1930년 자살로 생을 마감했다. 한국정부는 1975년 장인환 의사에게 건국훈장 대통령장을 추서하고 유해를 국립묘지로 이장(移葬)했다.

전명운의사는 훗날 이름을 맥 필즈(Mack Fields)로 개명하고 1920년 결혼해 1남 2녀를 두었다. 1929년에 부인을 여읜 그는 로스앤젤레스로 이주해 세탁소를 운영하며 어렵게 자녀들을 양육하며 살다가 1947년 11월18일에 타계했다.

해방을 맞고도 고국에 돌아오지 못한 전명운의사는 평생 일본 음식은 먹지 않았고 일본인을 증오하며 살았다. 한인사회 모임에 적극적으로 참여하고 삼일절이 되면 강연을 하기도 한 전 의사의 유해는 로스앤젤레스의 캘버리 천주교 묘지에 묻혔다가 대한민국 건국훈장 대통령장이 추서된 1994년 4월 고국으로 봉환돼 국립묘지에 안장(安葬)됐다.